鳥取県沖・隠岐海嶺から塊状メタンハイドレートを採取

2025年09月16日

研究・産学連携

■研究の概要

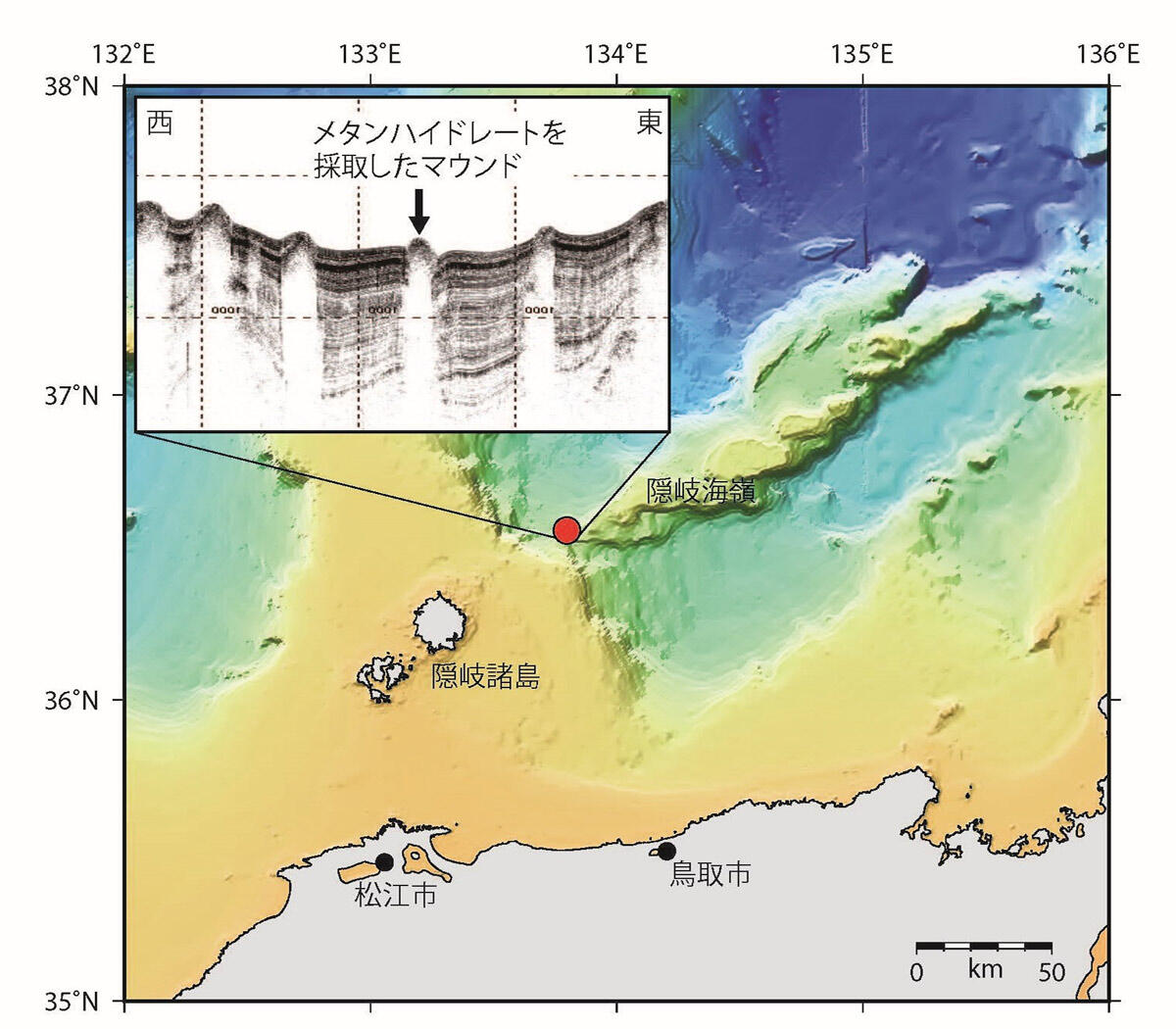

千葉大学大学院理学研究院の戸丸仁准教授らの研究チームは、2025年7月31日から8月6日に実施した東北海洋生態系調査研究船「新青丸」航海(KS-25-8次研究航海)において、鳥取県沖・隠岐海嶺の海底から、初めて塊状のメタンハイドレート注1)を採取しました。鳥取県沖海底には海底深部メタンの移動経路であるガスチムニー注2)が密集しており、メタンハイドレートの存在が予想されていましたが、今回の成果により、塊状メタンハイドレートが広く分布することが確実となりました。メタンハイドレートは、天然ガス資源としてだけでなく地球環境の劇的変動要因としても注目されています。

今後、日本海でのメタンハイドレートの資源探査や海底環境の多様性の理解が進むことが期待されます。

■用語解説

注1)メタンハイドレート:海底のようなメタンと水が大量にある、低温高圧な環境で形成する、メタンを大量に含んだ氷状の物質。1 Lのメタンハイドレートに対して、最大で160 L以上のメタンが含まれるため、天然ガス資源として注目されてきた。また、メタンは二酸化炭素の20倍以上の強力な温室効果ガスのため、過去には海底のメタンハイドレートの大規模な分解が、地球の気候を変えたと考えられている。

注2)ガスチムニー:堆積物深部で生成したガス(主にメタン)が、堆積物中を上方に移動することによってできる煙突(チムニー)状の構造で、周辺の堆積物に比べてガス濃度が高い。調査船から発信した音波の反射音によって地層の断面を探査するサブボトムプロファイラーなどによって、その分布を確認できる。

■研究プロジェクトについて

本研究は、「国連海洋科学の10年」の研究活動として採択されている「Chemistry, Observation, Ecology of Submarine Seeps (COESS)」(https://sites.google.com/view/coessproject/home)と連携して実施されました。COESSでは、Fugro USAの技術支援を受けて、年単位で海底の温度や圧力、地震動、海水の流向や流速を連続測定する観測装置(Lander)を、ガスチムニーが発達する海域に設置して、海底環境の変化を観測しています。また、本研究は東京大学大気海洋研究所研究船共同利用(新青丸、JURCAOSS25-08)、日本学術振興会(JSPS)基盤研究(C)23K03505、鳥取県からの支援を受けて、東京大学大気海洋研究所、東京家政学院大学、北九州市立大学、東京海洋大学、京都大学、香川大学、明治大学、鳥取大学との共同プロジェクトとして実施されました。

-

図1:メタンハイドレートが採取された海域と、サブボトムプロファイラーによる地下の構造(左上図)。煙突状のガスチムニー上に形成したマウンドからメタンハイドレートが採取された。