2次元薄膜で1次元電子ストライプ構造を創る!~鉄磁石とマンガン磁石の界面磁気フラストレーションを活用~

2025年09月26日

研究・産学連携

千葉大学大学院工学研究院の山田豊和准教授、ピーター クリューガー教授、同大融合理工学府博士前期課程の林宏樹氏(研究当時)、および高知工科大学システム工学群の稲見栄一教授からなる研究チームは、走査トンネル顕微鏡(STM)注1)観察により、スピントロニクス材料注2)の「強磁性磁石と反強磁性磁石の界面」を活用し、電流が一方向に流れやすい原子レベルで平坦な1次元ストライプ状の電子ナノ構造を開発しました(図1)。今後、この強磁性体・反強磁性体の結晶構造を特定方向に整列させた2次元膜のテンプレートとして応用することで、スピントロニクス、量子デバイス、有機分子エレクトロニクスなど多様な材料デバイスにおいて、電子特性の1次元化が期待されます。

本研究成果は、2025年9月4日付で学際的科学ジャーナルSmallにオンライン掲載されました。

■用語解説

注1)走査トンネル顕微鏡(STM)装置:原子レベルまで尖らせた探針で試料表面をなぞるようにすることで、物質表面を原子レベルで観察できる顕微鏡。原子より小さい1pm(ピコメートル=10-12メートル)の精度で、物質の電子状態を計測できる。

注2)スピントロニクス材料:電子の「電気の流れ」だけでなく「スピン(小さな磁石の向き)」も利用して動作する新しい材料。省エネで、速いコンピュータなどに使える可能性がある。

-

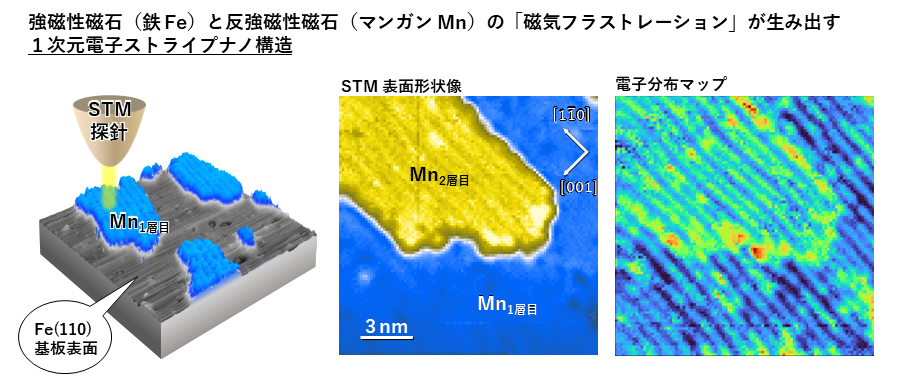

図1:Fe(110)強磁性基板上に成膜したMn薄膜のSTM実験結果。

(左図)STM探針による試料表面観察の模式図。非接触・非破壊で表面形状と電子情報を計測できます。

(中央図)鉄基板上にマンガンを約1.2原子層分蒸着し成膜しました。青色がMnの1層目、黄色が2層目を示しています。

(右図)同一領域で同時に取得した電子分布マップ。約0.7 nm周期の明瞭な縞状ストライプ構造が観察されます。