敗血症性ショック:全国ビッグデータ解析で判明~10年間で死亡率は改善も、依然3人に1人が死亡

2025年09月04日

研究・産学連携

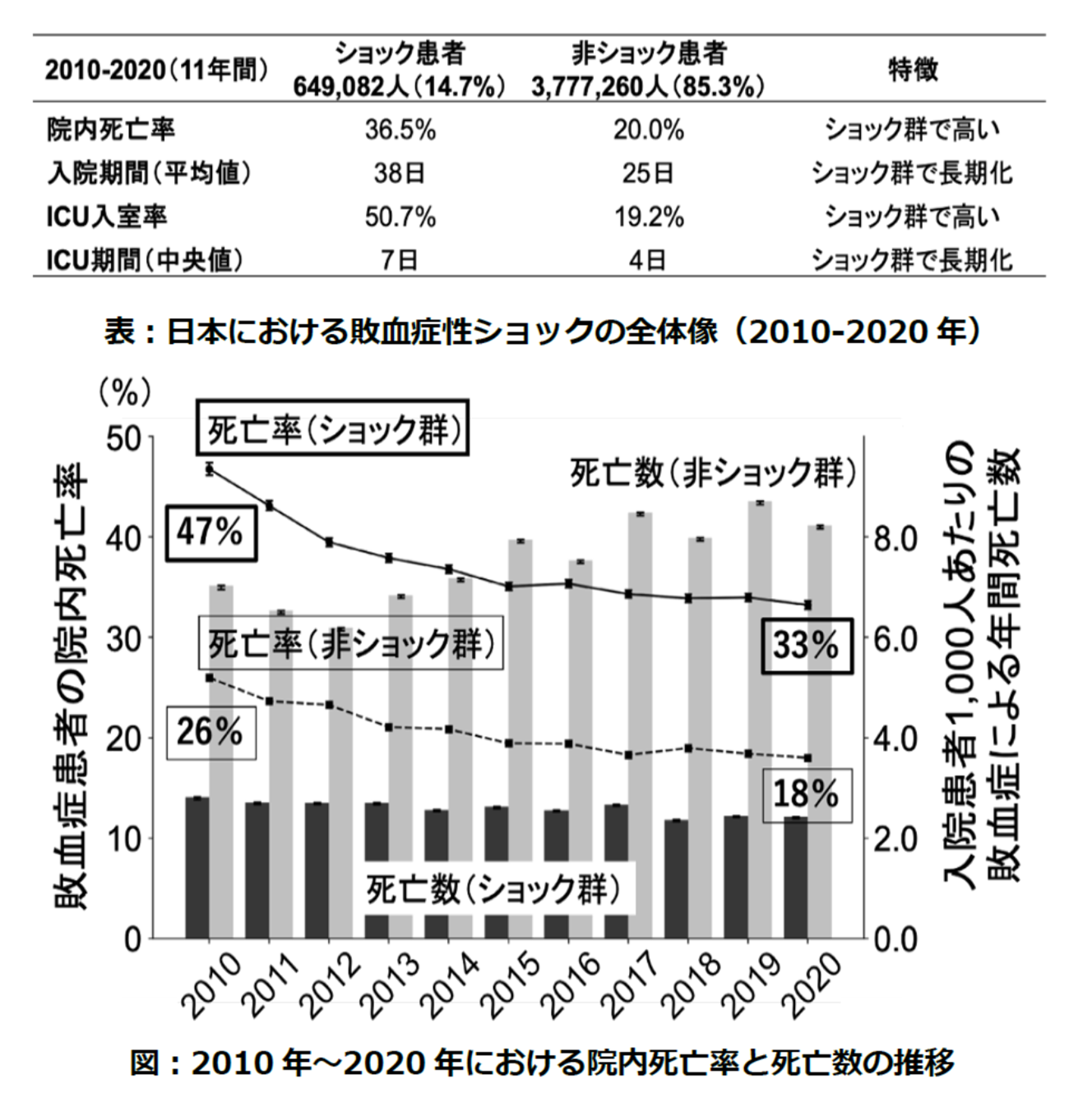

千葉大学大学院医学研究院 中田孝明教授、医学部附属病院 今枝太郎助教らの研究グループは、日本独自の包括的診療報酬制度であるDiagnosis Procedure Combination (DPC)注1)の保険請求データを用い、2010年から2020年までの11年間にわたる約8,200万件の入院データを解析しました。本研究は、2021年に国際専門誌 Critical Care に掲載された、2010年から2017年までの敗血症患者全体を対象とした全国調査をさらに発展させ、解析期間を2020年まで延長し、対象年齢も従来の20歳以上から18歳以上へ拡大した上で、敗血症患者の中でもより重篤な「敗血症性ショック患者」に焦点を当てた、日本初の全国規模解析です。その結果、日本における「敗血症性ショック」の患者数や死亡率の全国的な実態を、初めて明らかにしました。

本研究により、敗血症性ショックの院内死亡率は10年間で46.7%から33.2%へと改善傾向を示した一方で、依然として3人に1人以上が死亡する深刻な疾患であることが判明しました。また、高齢化の影響もあり、敗血症性ショックを含む敗血症の患者数や死亡者数は増加を続けており、今後も社会的・医療的負担が拡大することが予測されます。これらの結果は、敗血症の早期発見・治療だけでなく、高齢社会における感染症予防策の強化や集中治療資源の適切な配分が急務であることを示しています。

本研究成果は、集中治療医学の国際専門誌 Critical Care に2025年7月16日に掲載されました。

注1)Diagnosis Procedure Combination(DPC):日本で導入されている包括的診療報酬制度の一つで、急性期病院で入院した患者の診療情報(診断名、治療内容、手術、薬剤など)と医療費請求情報を統合したデータベース。全国の急性期病院で標準化された形式で収集されるため、日本における入院医療の実態を大規模に把握する上で有用な情報源である。ただし、本研究で用いたDPCデータには血液検査結果(例:乳酸、クレアチニン、ビリルビンなど)が含まれていないため、国際的に広く用いられている敗血症診断基準を完全には適用できない。よって、臓器障害は診断コードや治療手技(昇圧薬投与、人工呼吸、腎代替療法など)から推定している。また、敗血症性ショックは「昇圧薬の使用」を指標に定義しており、低血圧や乳酸上昇の有無は評価できない。それでも、DPCは全国約85%の急性期病院を網羅しており、国内最大規模の医療データとして敗血症性ショックの実態を把握する上で極めて有用である。